Un éclairage parfait pour chaque scène – Partie 1 : à la découverte des projecteurs à découpe

La lumière fait bien plus que simplement éclairer : elle structure les espaces, guide le regard du public et crée des ambiances impressionnantes. Les projecteurs à découpe jouent notamment un rôle central dans la technique d’éclairage professionnelle, car ils permettent des configurations lumineuses précises aux bords nets, des projections créatives et une focalisation efficace. Au théâtre, sur scène ou lors d’événements en direct, leur utilisation polyvalente en fait un outil indispensable pour les éclairagistes. Dans cette série d’articles en quatre parties, nous plongeons en profondeur dans l’univers des projecteurs à découpe. Nous abordons les bases de l’optique, présentons les différentes technologies de tube et de zoom, exposons les possibilités créatives avec les gobos, les couteaux et les iris, et comparons les projecteurs à découpe asservis et statiques. Commençons par les bases : quelles sont les spécificités d’un projecteur à découpe, et pourquoi considère-t-on celui-ci comme un véritable « scalpel de la lumière » ? Dans cette première partie, vous allez en apprendre plus sur les principes optiques et découvrir comment obtenir une projection d’une grande netteté.

Qu’est-ce qu’un projecteur à découpe ?

Lorsque l’on parle de projecteurs à découpe, on pense spontanément à des scènes de théâtre, à un éclairage parfaitement orchestré. Et à raison, comme nous allons le découvrir.

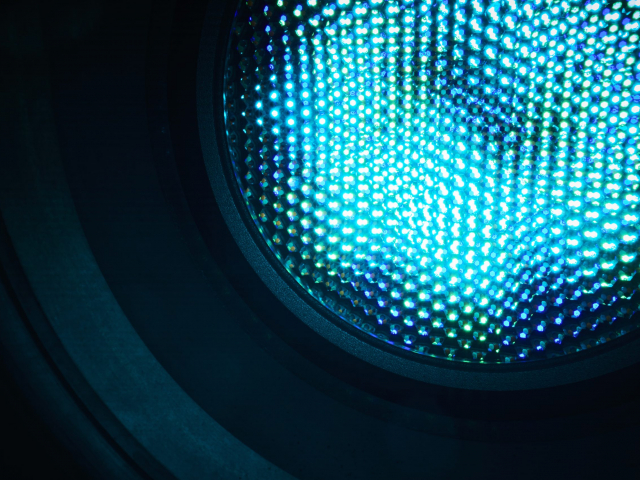

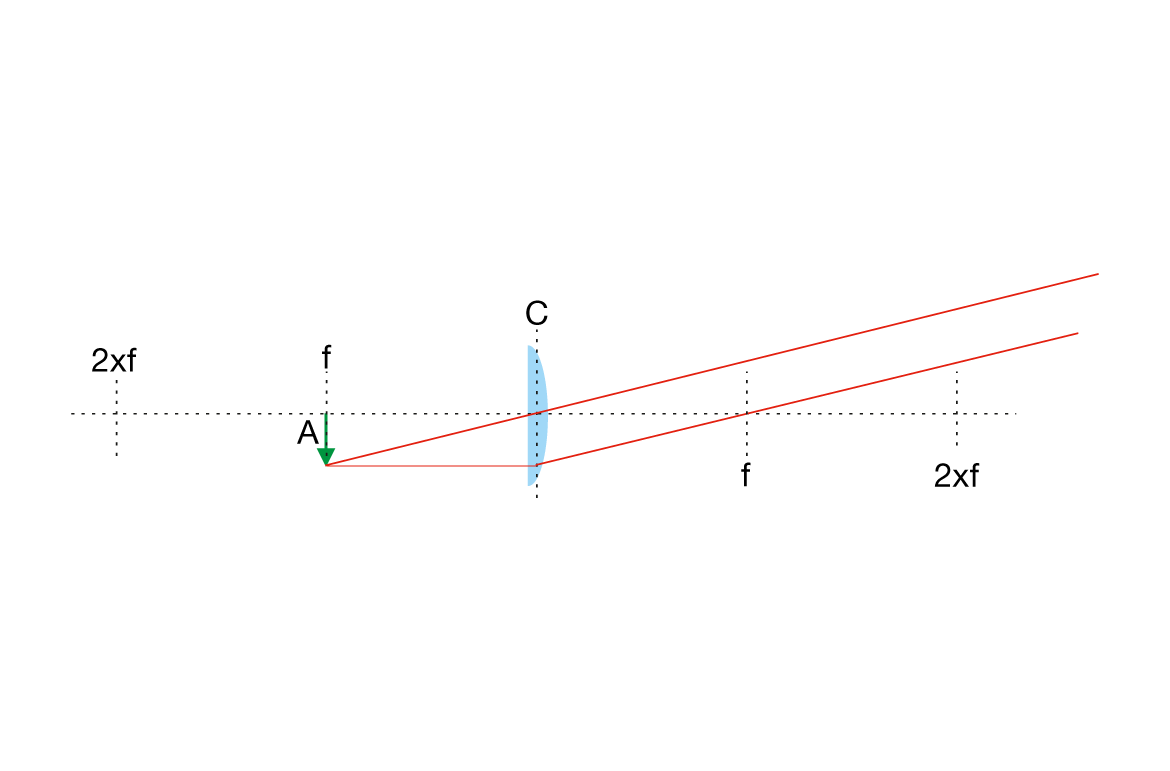

Un projecteur à découpe fait office de véritable scalpel lumineux. En effet, seule cette technologie permet d’exploiter la lumière pour créer des bords nets et de projeter une image à partir d’un gobo (graphical optical blackout, ou occultation optique). Mais comment former une telle image ou un bord lumineux net ? Il faut une lentille adaptée. Pour agrandir une image, celle-ci doit se trouver entre la distance focale simple et double de la lentille. Nous appelons également cette position le plan image. C’est dans celui-ci que l’on vient alors placer des instruments comme l’iris, le couteau ou le gobo. La distance entre la lentille et le plan image détermine le grandissement. Si le projecteur est fixe par rapport à la surface sur laquelle l’image est projetée, on agit sur la netteté ou le flou en changeant la position de la lentille. Cette dernière fonctionne selon la logique de la symétrie de rotation. Elle reproduit donc l’image à l’envers et avec les côtés inversés, comme on peut déjà le voir sur les schémas de principe.

A – Image, p. ex. gobo

B – Image projetée

C – Lentille

f – Point focal

Plan image avec une distance entre f et 2f. Plus l’image est projetée loin, plus elle est grande.

Plus de détails :

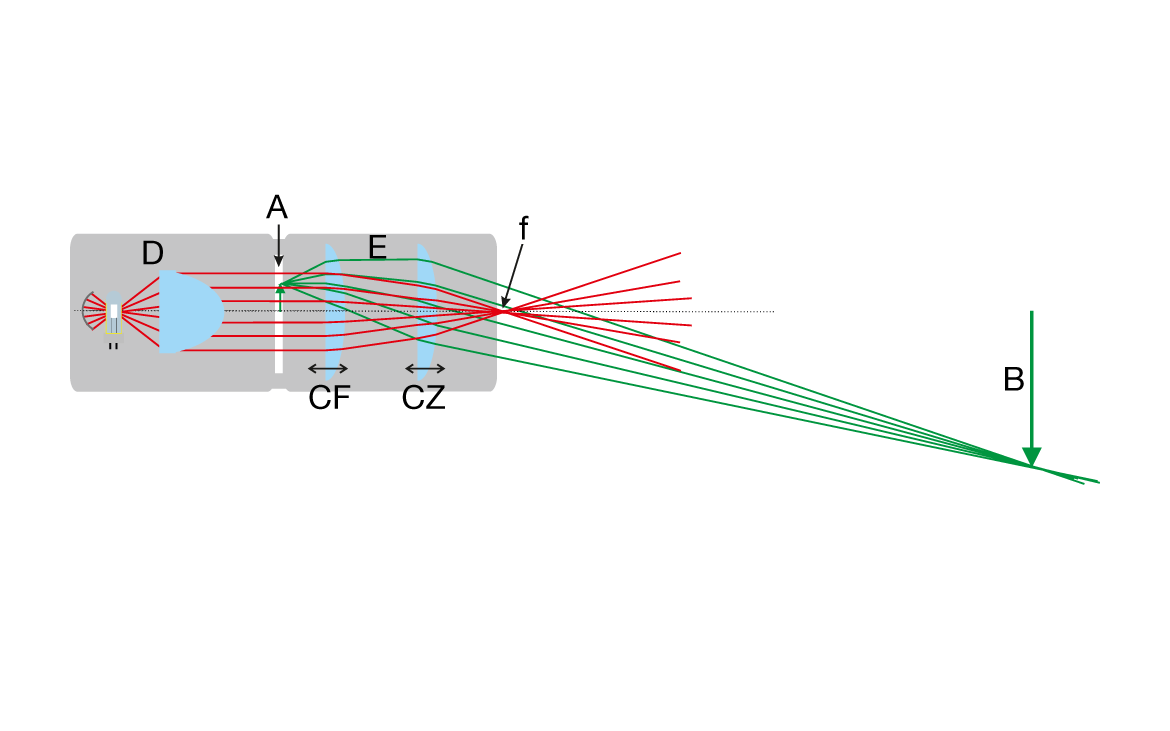

On distingue deux fonctions optiques dans un projecteur à découpe. D’une part, le plan de l’image doit être uniformément éclairé. Appelons cette fonction l’optique primaire. Dans un projecteur classique, elle se trouve dans le bloc lampe, au niveau de cette dernière. D’autre part, l’optique primaire doit orienter autant que possible la lumière qui éclaire le plan image le long de l’axe optique afin que celle-ci atteigne l’optique en aval. Appelons cette dernière l’optique secondaire. Dans les projecteurs classiques, celle-ci se trouve dans le tube et est responsable de la reproduction du plan image.

Rouge – Faisceau de l’optique primaire.

Vert – Faisceau de l’optique secondaire qui reproduit l’image.

A – Plan image

B – Image projetée

CF – Lentille de focalisation

CZ – Lentille de zoom

D – Bloc lampe

E – Tube du projecteur

f – Point focal de la lampe (sollicitation extrême, p. ex., pour un filtre inséré)

Interaction entre les optiques primaire et secondaire dans un projecteur à découpe.

On voit clairement que le point focal de la lampe n’est pas celui utilisé pour la reproduction de l’image.

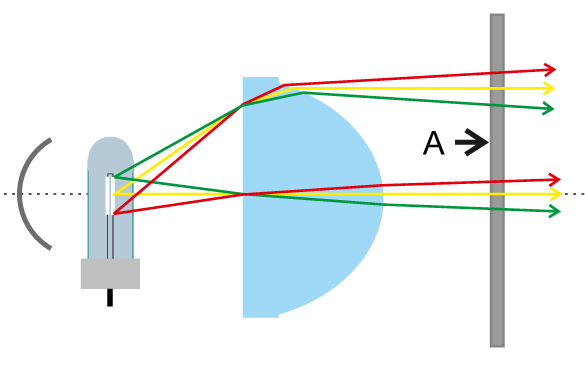

Optique primaire

Pour que le plan image soit uniformément éclairé, on se sert souvent d’une lentille de focalisation, le « condenseur ». Celui-ci est utilisé pour les lampes conventionnelles de haute qualité, comme les LED. Pour les réseaux de LED étendus dans l’espace, on recourt souvent à des combinaisons de lentilles à plusieurs niveaux, avec des lentilles miniatures disposées au-dessus de chaque diode. Rétrospective historique : dans l’ETC S4, le type de projecteur à découpe le plus répandu dans le monde, la lumière de la lampe halogène était concentrée par un miroir. Le principe de base de l’optique primaire est bien illustré par le schéma d’une lentille idéale. La lentille réfracte les rayons lumineux parallèles qui la traversent vers son point focal. Inversement, les rayons lumineux qui traversent la lentille à partir de son point focal ressortent parallèlement à l’axe optique. Si nous plaçons la lampe au point focal d’une lentille, la lumière est émise parallèlement à l’axe optique et éclaire uniformément le plan image.

A – Plan image

Ici, une ampoule halogène symbolise la source de lumière. On peut voir un miroir sphérique en face de la lentille de la lampe. Il sert à réfléchir la lumière émise vers l’arrière pour la réorienter à nouveau à travers la lampe sur la lentille. Plus la source de lumière est petite, plus l’image est éclairée de manière uniforme. C’est pour cette raison que les lampes à décharge à arc court assurent une très haute qualité d’image. Les réseaux de LED sont très étendus dans l’espace, ce qui implique généralement l’utilisation d’une optique sophistiquée.

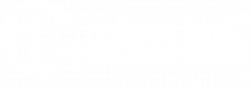

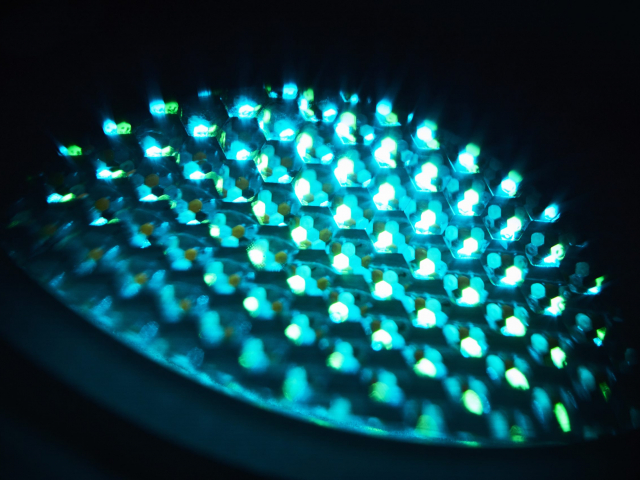

Exemple d’une optique primaire de haute qualité pour un réseau de LED étendu, comme dans le modèle Cameo P6

Optique secondaire

Le plan image éclairé doit maintenant être reproduit à l’aide d’une lentille.

Pour les lentilles minces, la formule de conjugaison suivante s’applique :

1/f = (n-1)(1/r1 – 1/r2) = 1/g + 1/b

où

r1, r2 = rayon de courbure

n = indice de réfraction du matériau de la lentille

g = distance entre l’objet et le plan principal

b = distance entre l’image projetée et le plan principal

D’ailleurs, celles et ceux qui portent des lunettes de vue connaissent bien le terme dioptrie (δ). La puissance de réfraction B s’exprime en dioptries. Elle correspond au quotient de l’indice de réfraction du matériau de la lentille (n) et de la distance focale (f) ; en bref, B = n/f.

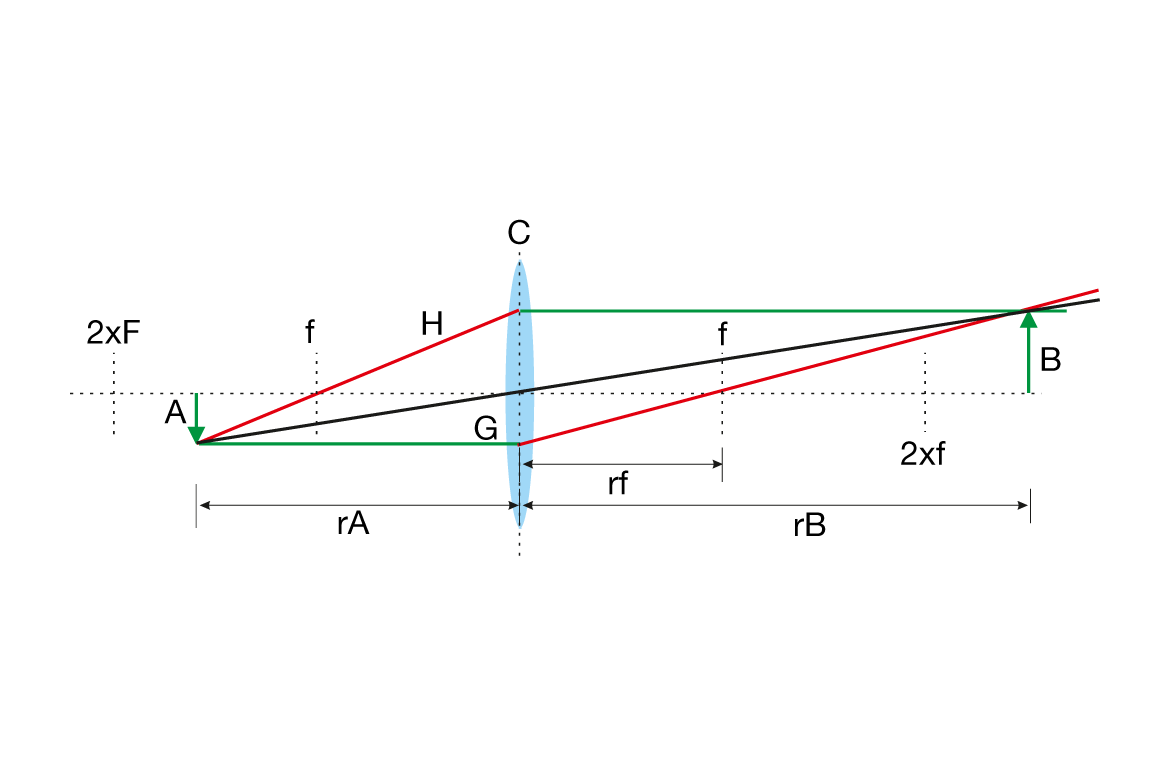

Les schémas suivants montrent comment déterminer graphiquement la distance de l’image. Pour ce faire, on trace un rayon lumineux parallèle à l’axe optique depuis n’importe quel point de l’objet jusqu’au plan principal de la lentille. De là, on trace une ligne passant par le point focal de la lentille. Maintenant, au lieu de la ligne focale, on trace une ligne partant de l’objet et passant par le centre de la lentille. Une image projetée nette se forme au point d’intersection de ces deux lignes. En effet, le faisceau central traverse la lentille mince sans presque aucune réfraction. Si nous déplaçons maintenant la lentille vers le point focal, l’image projetée s’agrandit à une plus grande distance. C’est ce que nous recherchons avec notre projecteur à découpe.

A – Plan image

B – Image projetée

C – Lentille

f – Point focal

G – Rayon parallèle

H – Rayon focal

rA – Distance de l’objet

rf – Distance focale

rB – Distance de l’image

Détermination graphique de la distance de l’image

Limitations

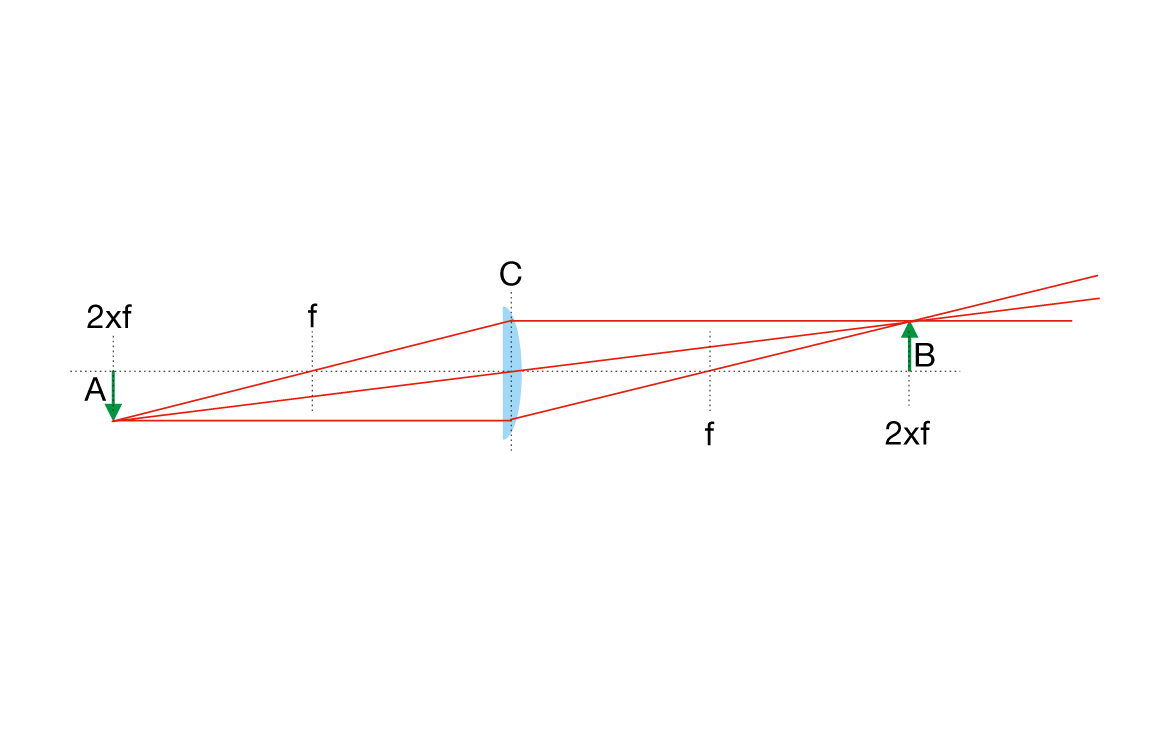

Si nous plaçons le plan image à une distance deux fois supérieure à la distance focale, l’image projetée sera de la même taille. Si l’objet est plus éloigné de la lentille, l’image projetée serait même réduite, ce qui n’a évidemment aucun intérêt pour nos applications.

A – Plan image

B – Image projetée

C – Lentille

f – Point focal

Plan image à une distance de 2f, l’image projetée est de la même taille.

En déplaçant le plan image vers le point focal, on observe que les rayons lumineux qui reproduisent l’image deviennent de plus en plus parallèles et qu’il n’y a finalement plus de point de croisement. Plus aucune image n’est alors projetée.

A – Plan image

C – Lentille

f – Point focal

Plan image avec une distance f, plus aucune image n’est projetée.

Continuez votre lecture pour plus de connaissances spécialisées sur l’éclairage de scène et les projecteurs à découpe ! Dans la partie suivante, nous poursuivons le sujet en examinant en détail les types de tubes et les technologies de zoom.