Perfektes Licht für jede Szene: Einführung in Profilscheinwerfer – Teil 1

Licht ist weit mehr als nur Helligkeit – es strukturiert Räume, lenkt den Blick des Publikums und schafft beeindruckende Stimmungen. Besonders Profilscheinwerfer spielen eine zentrale Rolle in der professionellen Lichttechnik, denn sie ermöglichen eine präzise Lichtgestaltung mit scharfen Kanten, kreativen Projektionen und gezielter Fokussierung. Ob im Theater, auf der Bühne oder bei Live-Events – ihr vielseitiger Einsatz macht sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Lichtdesigner. In dieser vierteiligen Blogserie tauchen wir tief in die Welt der Profilscheinwerfer ein. Wir erklären die optischen Grundlagen, stellen verschiedene Tubus- und Zoom-Technologien vor, zeigen kreative Möglichkeiten mit Gobos, Blendenschiebern und Iris und vergleichen kopfbewegte mit statischen Profilern. Zum Auftakt geht es um die Grundlagen: Was macht einen Profilscheinwerfer so besonders, und warum gilt er als das „Skalpell des Lichts“? In Teil 1 erfahrt ihr, wie die optischen Prinzipien funktionieren und wie eine gestochen scharfe Projektion entsteht.

Was ist ein Profilscheinwerfer?

Spricht man von Profilscheinwerfern, denkt man unwillkürlich an Theaterszenen, an eine perfekt inszenierte Ausleuchtung. Und das aus gutem Grund, wie wir gleich erfahren werden.

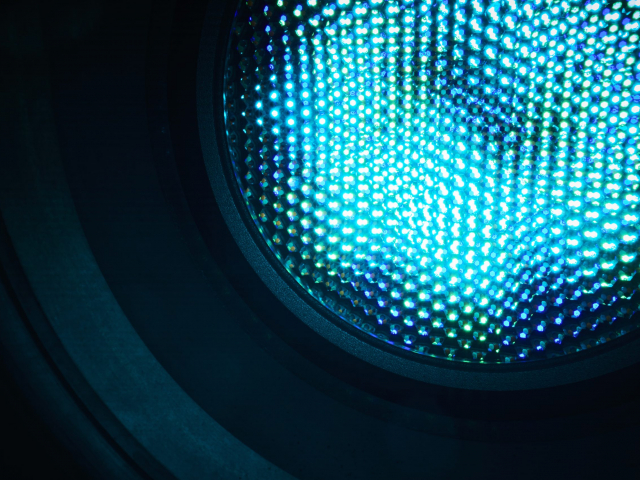

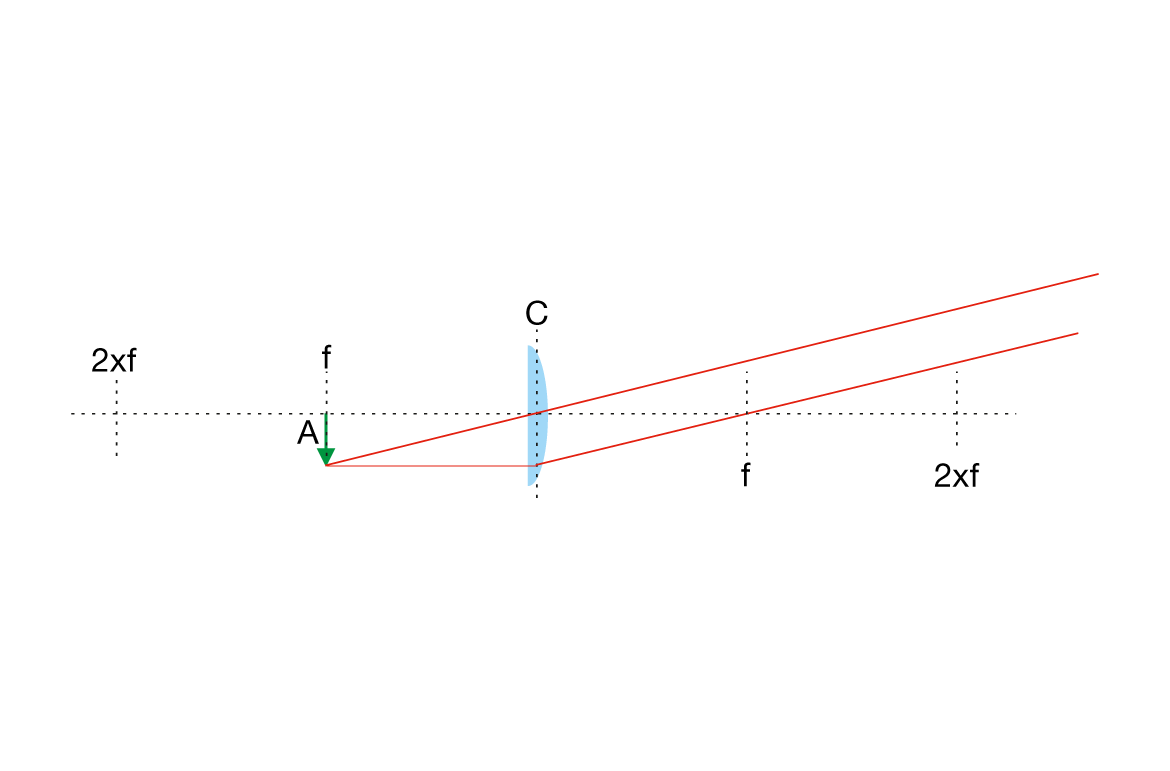

Ein Profilscheinwerfer ist das Skalpell unter den Scheinwerfern. Denn nur mit einem Profilscheinwerfer ist es möglich, mit Licht eine „Harte Kante“ zu setzen und eine Abbildung von einem Gobo (Grafical Optical Black Out) abzubilden. Doch wie entsteht eine solche Abbildung bzw. harte Lichtkante? Hierfür benötigen wir eine Linse zur Abbildung. Möchte man ein Bild vergrößern, dann muss das Bild zwischen der einfachen und der doppelten Brennweite der Linse platziert werden. Wir nennen diese Position auch Abbildungsebene. Auf der Abbildungsebene befinden sich dann die Funktionen wie Iris, Blendenschieber oder Gobo. Der Abstand von der Linse zur Abbildungsebene bestimmt die Vergrößerung. Wenn die Position des Scheinwerfers zur Fläche, auf der das Bild projiziert wird, fix ist, wird das Bild durch Verändern der Linsenposition scharf bzw. unscharf gestellt. Die Linse arbeitet rotationssymmetrisch und bildet das Bild – wie man bereits an der Prinzipdarstellungen sehen kann – deshalb seitenverkehrt und auf dem Kopf stehend ab.

A – Abbildung z.B. Gobo

B – Projiziertes Bild

C – Linse

f – Brennpunkt

Abbildungsebene mit Abstand zwischen f und 2f. Das Bild wird, je weiter es entfernt projizierte wird, umso größer.

Wer es genau wissen will:

Wir unterscheiden zwei optische Aufgaben in einem Profil-Scheinwerfer. Zum einen soll die Abbildungsebene gleichmäßig mit Licht durchflutet werden. Geben wir dem Kind einen Namen und nennen es hier Primäroptik. Die Primäroptik befindet sich im klassischen Scheinwerfer im Lampenhaus am Leuchtmittel. Die Primäroptik muss weiterhin möglichst viel Licht, das die Abbildungsebene durchflutet, entlang der optischen Achse ausrichten, um in die nachfolgende Optik einzustrahlen. Die nachfolgende Optik nennen wir hier Sekundäroptik. Diese befindet sich im klassischen Scheinwerfer im Tubus und ist zuständig für die Abbildung der Abbildungsebene.

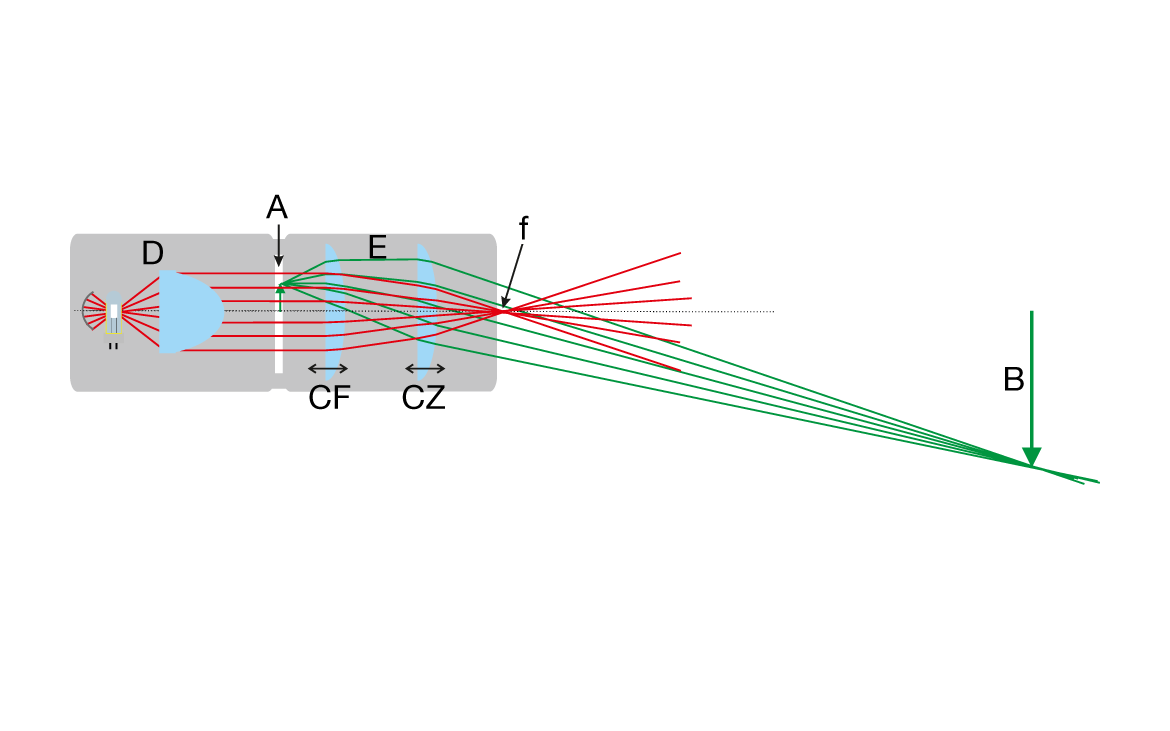

Rot – der Strahlengang der Primäroptik.

Grün – der Strahlengang der abbildende Sekundäroptik

A – Abbildungsebene

B – Projiziertes Bild

CF – Fokus-Linse

CZ –Zoom-Linse

D – Lampenhaus

E – Scheinwerfertubus

f – Brennpunkt für das Leuchtmittel (extreme Belastung z.B. für eine eingesetzte Folie)

Zusammenwirken der Primären und der Sekundären Optik im Profilscheinwerfer.

Deutlich zu erkennen ist, dass der Brennpunkt des Leuchtmittels nicht der Brennpunkt der Abbildung ist.

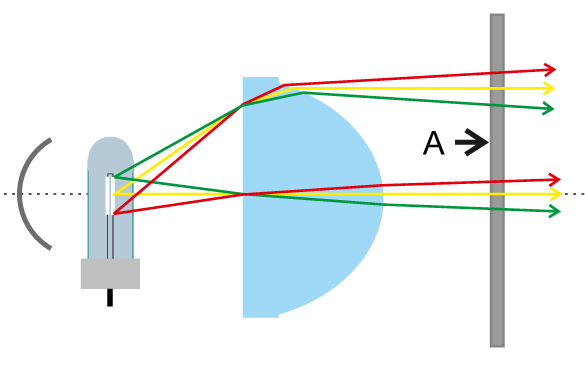

Primäroptik

Damit die Abbildungsebene gleichmäßig mit Licht durchflutet wird, bedient man sich oft einer Bündelungslinse, dem „Kondensor“. Dieser findet bei hochwertigen konventionellen Leuchtmitteln wie LEDs Anwendung. Bei räumlich großen LED-Arrays bedient man sich oft mehrstufiger Linsenkombinationen, mit Miniaturlinsen, die über jeden einzelnen LED-Chip angeordnet sind. Historischer Rückblick – bei dem auf der Welt am meist verbreiteten Profilscheinwerfertyp ETC S4 wurde das Licht des Halogenleuchtmittels über einen Spiegel gebündelt. Das Grundprinzip der Primäroptik ist mit einer idealisierten Linse gut zu veranschaulichen. Parallel auftreffende Lichtstrahlen werden von einer Linse zum Brennpunkt der Linse hin gebrochen. Umgekehrt verlassen Lichtstrahlen, die aus dem Brennpunkt heraus auf die Linse treffen, die Linse parallel zur optischen Achse. Setzen wir das Leuchtmittel in den Brennpunkt einer Linse, dann wird das Licht parallel in der optischen Achse ausgesendet und durchflutet gleichmäßig die Abbildungsebene.

A – Abbildungsebene

Hier symbolisiert ein Halogenleuchtmittel die Lichtquelle. Man erkennt gegenüber der Linse vom Leuchtmittel einen Kugelspiegel. Er dient dazu, das rückseitig abgestrahlte Licht wieder durch das Leuchtmittel hindurch auf die Linse zu reflektieren. Je kleiner die Lichtquelle, umso gleichmäßiger wird die Abbildung durchdrungen. Aus diesem Grunde haben Kurzbogen-Entladungslampen eine sehr hohe Abbildungsqualität. LED-Arrays sind räumlich weit ausgedehnt, sodass hier meist eine aufwendige Optik zum Einsatz kommt.

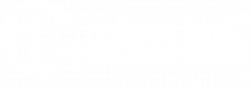

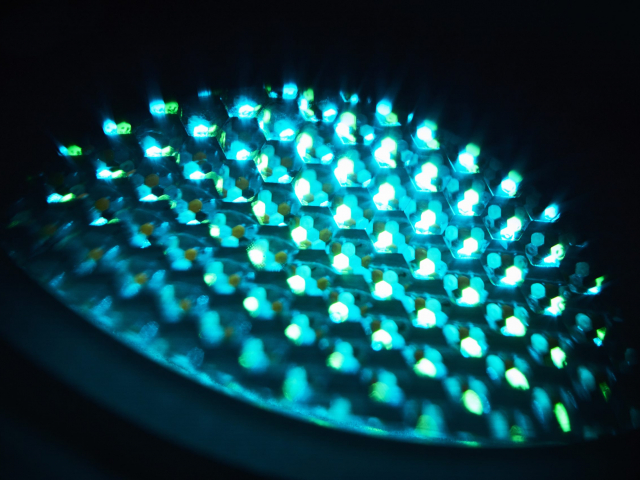

Beispiel einer hochwertigen Primäroptik für ein ausgedehntes LED-Array am Beispiel Cameo P6

Sekundäroptik

Die mit Licht durchflutete Abbildungsebene soll nun mit Hilfe einer Linse abgebildet werden.

Für dünne Linsen gilt die Schleiferformel: 1/f = (n-1)(1/r1 – 1/r2) = 1/g + 1/b

mit

r1, r2 = Krümmungsradius

n = Brechzahl des Linsenmaterials

g = Abstand Objekt zur Hauptebene

b = Abstand Projiziertes Bild zur Hauptebene

Nebenbei, für diejenigen die eine Brille (Sehhilfe) nutzen, ist er Begriff Dioptrie (dpt) ein gängiger Begriff. Die Brechkraft B wird in der Einheit Dioptrie angegeben. Die Brechkraft wiederum ist der Quotient aus der Brechzahl des Linsenmaterials (n) und der Brennweite (f), kurz B=n/f.

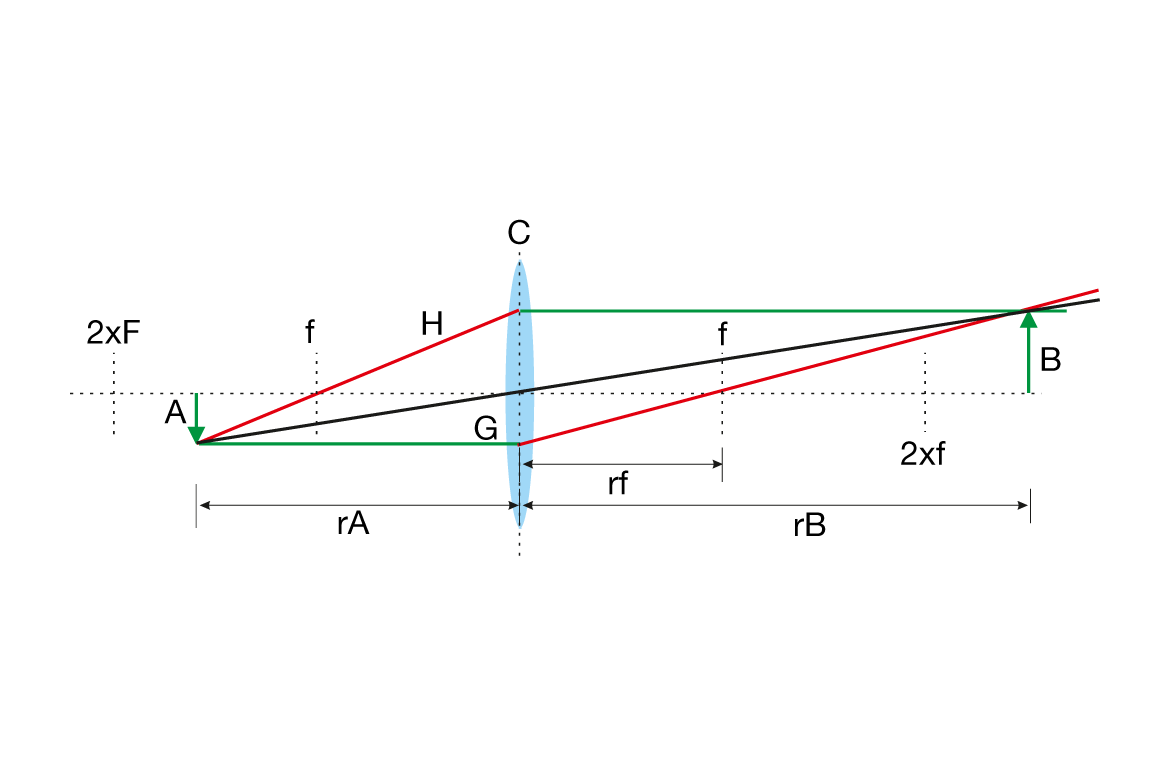

An folgenden Abbildungen lässt sich erkennen, wie man grafisch die Abbildungsentfernung bestimmen kann. Dazu wird von einem beliebigen Punkt vom Objekt ein Lichtstrahl, der parallel zur optischen Achse verläuft, bis zur Linsenhauptebene gezogen. Von dort wird dann eine Linie durch den Brennpunkt der Linse gezogen. Nun wird statt der Brennpunktlinie eine Linie vom Objekt durch den Mittelpunkt der Linse gezogen. An dem Schnittpunkt der beiden Linien entsteht nun ebenfalls ein scharf projiziertes Bild. Denn der Mittelpunktstrahl verlässt fast ungebrochen die dünne Linse. Bewegen wir nun die Linse zum Brennpunkt hin, vergrößert sich die Abbildung in größerer Entfernung, so wie wir es für unseren Profilscheinwerfer benötigen.

A – Abbildungsebene

B – Projiziertes Bild

C – Linse

f – Brennpunkt

G – Parallelstrahl

H – Brennstrahl

rA – Gegenstandsweite

rf – Brennweite

rB – Bildweite

Grafische Bestimmung der Abbildungsentfernung

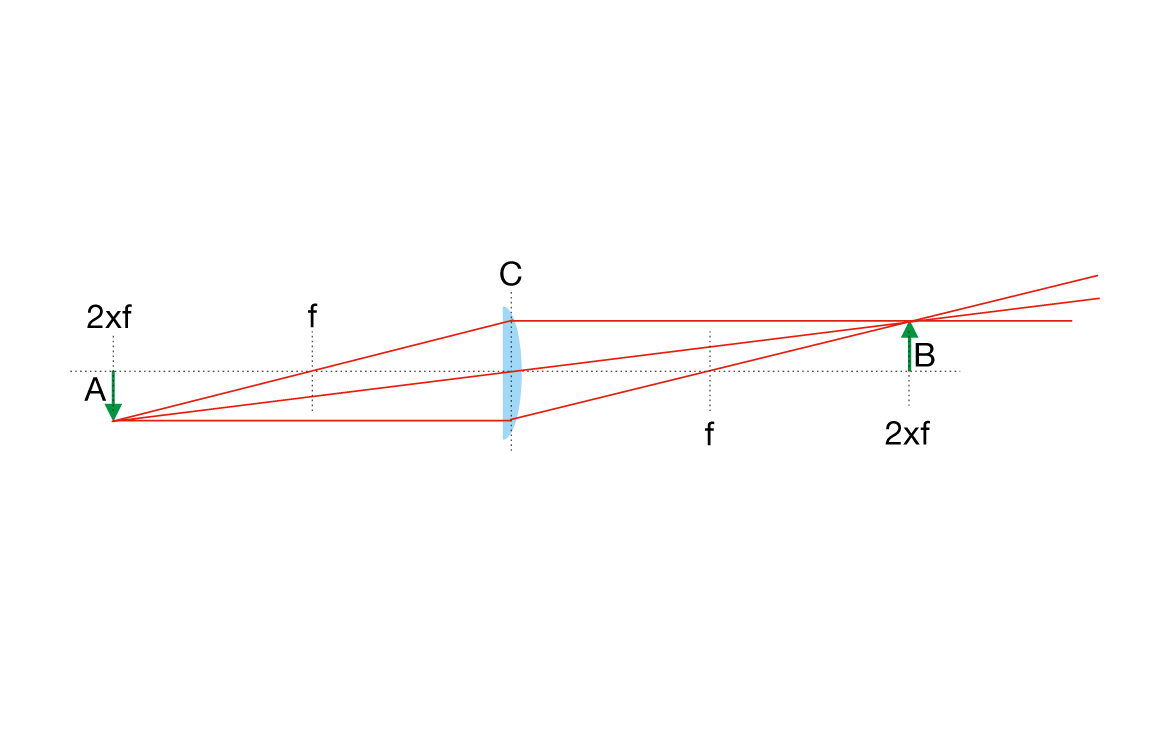

Grenzbetrachtung

Platzieren wir die Abbildungsebene in zweifacher Entfernung der Brennweite, so wird das projizierte Bild gleich groß dargestellt. Bei weiterer Objektentfernung zur Linse würde das projizierte Bild sogar verkleinert werden, was für unsere Anwendungen natürlich keinen Sinn macht.

A – Abbildungsebene

B – Projiziertes Bild

C – Linse

f – Brennpunkt

Abbildungsebene mit Abstand 2f, das projizierte Bild ist gleich groß

Bewegen wir die Abbildungsebene auf den Brennpunkt zu, so erkennt man, dass die Abbilddungkonstruktionslichtstrahlen immer mehr parallel verlaufen und letztendlich keinen Kreuzungspunkt mehr geben. Es wird kein Bild mehr projiziert.

A – Abbildungsebene

C – Linse

f – Brennpunkt

Abbildungsebene mit Abstand f, es wird kein Bild mehr projiziert.

Bleibt dran für mehr Expertenwissen rund um Bühnenlicht und Profilscheinwerfer! Im nächsten Teil setzen wir das Thema fort und betrachten Tubus-Typen und Zoom-Technologien im Detail.